Volume 2 : Vers de nouveaux sommets : les intérêts et l'avenir du Canada dans l'espace – Novembre 2012

Partie 2

Contexte (suite)

Chapitre 2.3

Tendances mondiales

L'industrie spatiale, comme celle de l'aérospatiale, est profondément influencée par les changements suivants dans la conjoncture mondiale :

- Rééquilibrage mondial : Nous observons une augmentation rapide de la puissance économique et géopolitique de régions et de pays différents de ceux qui ont dominé au cours de la deuxième moitié du 20e siècle. La Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde et d'autres puissances montantes en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Afrique emboîtent le pas à l'Amérique du Nord, à l'Europe et au Japon. Nombre de ces pays sont populeux, vastes, ambitieux sur le plan géopolitique et disposés à tirer parti des pouvoirs et des ressources de l'État pour mettre sur pied des secteurs considérés comme ayant une importance stratégique.

Figure 4 : Part du PIB mondial, de 2000 à 2020

- Besoin en ressources naturelles et en production agricole : Alors que des centaines de millions de personnes passent d'un mode de subsistance rural à un mode de vie plus urbain de type classe moyenne, la demande de carburant, de matières premières à partir desquelles les produits de consommation sont fabriqués, d'eau et de nourriture augmente fortement.

- Changements climatiques et préoccupations environnementales : Alors que l'on ressent les effets quotidiens des changements climatiques et que l'on perçoit mieux les impacts environnementaux possibles liés au développement économique et à l'extraction des ressources, les citoyens et les dirigeants politiques cherchent des moyens efficaces de surveiller ces développements et d'y répondre.

Diminution des glaces marines dans l'Arctique, 1979 et 2011

Étendue des glaces

- Réduction des dépenses de défense et nouvelles menaces non conventionnelles à la sécurité. Dans un climat de restrictions financières, les pays occidentaux réduisent leur budget de défense, tandis que les responsables de la planification de la sécurité nationale concentrent de plus en plus leurs efforts sur la gestion des menaces non conventionnelles en plus des risques inhérents à la guerre traditionnelle.

- Révolution numérique. Nous sommes au cœur d'une véritable révolution des communications déclenchée par l'augmentation exponentielle de la puissance informatique, l'avènement de la technologie sans fil et une explosion des médias sociaux. Les effets économiques, sociaux et politiques sont déjà profonds — et ce n'est qu'un début.

- Vieillissement de la population. Les changements démographiques créent de nouveaux défis — et nécessitent de nouvelles stratégies — pour les entreprises qui doivent compter sur un effectif très instruit et hautement qualifié.

Ces tendances générales sous-tendent et continueront de façonner l'évolution de l'industrie spatiale mondiale. La plus importante est peut-être l'utilisation accrue de l'espace à des fins civiles. Par suite des percées technologiques — en particulier de la précision accrue de l'observation par satellite — et de l'augmentation de la demande de ressources naturelles, d'aliments, d'eau, de surveillance environnementale et de télécommunications à large bande émanant des pays développés et émergents, l'économie de l'espace civil continue de croître. Les satellites et les applications spatiales sont devenus indispensables aux gouvernements et aux entreprises privées pour satisfaire cette demande.

« L'industrie mondiale des satellites a connu une croissance de 175 % de 2001 à 2011, soit une moyenne de 10,7 % par année. » [traduction]

Satellite Industry Association, State of the Satellite Industry Report: September 2012.

Un ensemble similaire de facteurs contribue à l'utilisation accrue de l'espace à des fins militaires. Les satellites sont maintenant une pièce cruciale de l'arsenal des forces armées modernes, en particulier face aux menaces non conventionnelles émanant de petits groupes de militants qui opèrent dans l'ombre. Par exemple, les satellites sont utilisés pour recueillir des renseignements par l'observation terrestre haute résolution et la surveillance des signaux, surveiller les frontières et les eaux souveraines, guider des drones au-dessus des territoires hostiles et appuyer les déploiements militaires en régions éloignées.

[traduction] « Les satellites de surveillance sont utilisés quotidiennement pour les besoins de la planification et du renseignement militaires. L'opération militaire ciblant Oussama ben Laden en 2011 constitue un excellent exemple de la façon dont ces actifs spatiaux sont utilisés. Après que la Central Intelligence Agency et l'armée américaine eurent déterminé l'emplacement possible du complexe où résidait Oussama ben Laden à Abbottabad, au Pakistan, elles ont utilisé l'imagerie satellitaire pour créer une carte détaillée de l'emplacement. La carte a probablement été élaborée à l'aide d'actifs appartenant à la National Geospatial-Intelligence Agency, bien que des satellites militaires et commerciaux aient peut-être également fourni les données pertinentes pour la cartographie. Cette information incluait non seulement des images du spectre visible, comme celles qu'on voit habituellement sur Google Earth, mais aussi des images dans diverses longueurs d'onde. L'utilisation de l'imagerie satellitaire de la cible au fil du temps peut montrer le développement du site. Dans le cas du complexe de ben Laden, les images montrent que le terrain était vacant en 2001, qu'il y avait un bâtiment neuf en 2005 et que le complexe avait été élargi en 2011. Quand l'opération a été réalisée, les télécommunications par satellite sécurisées ont été essentielles pour mettre les combattants sur le terrain en contact avec les experts dirigeant l'opération. »

Space Foundation, The Space Report: The Authoritative Guide to Global Space Activity, 2012, p. 25.

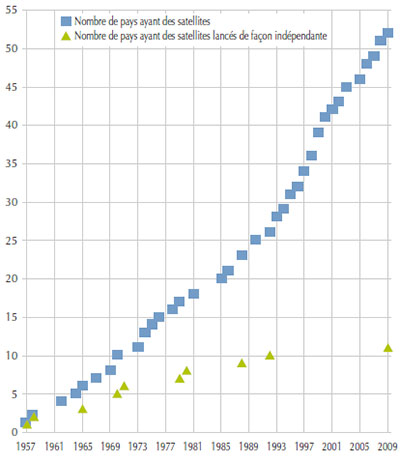

L'éventail croissant d'applications spatiales, de même que la recherche de prestige national et l'influence géopolitique, engendre un afflux de nouveaux intervenants souverains. À l'échelle mondiale, les dépenses gouvernementales dans le secteur spatial ont augmenté, alors même que la plus grande agence spatiale au monde, la National Aeronautics and Space Administration (NASA), a dû réduire ses dépenses. La Russie investit des milliards dans la revitalisation de son programme spatial. La Chine dépense des milliards pour devenir une importante puissance spatiale. Le Royaume-Uni, le Japon et le Brésil ont restructuré la façon de gouverner leurs programmes spatiaux pour mieux poursuivre leurs priorités nationales. Des dizaines d'autres pays, parmi lesquels Israël, l'Inde, l'Iran, la Corée du Sud, l'Indonésie, l'Ukraine, la Turquie et l'Australie, ont lancé leurs propres satellites ou créé leurs premiers programmes spatiaux nationaux.

L'éventail croissant d'applications spatiales, de même que la recherche de prestige national et l'influence géopolitique, engendre un afflux de nouveaux intervenants souverains. À l'échelle mondiale, les dépenses gouvernementales dans le secteur spatial ont augmenté, alors même que la plus grande agence spatiale au monde, la National Aeronautics and Space Administration (NASA), a dû réduire ses dépenses. La Russie investit des milliards dans la revitalisation de son programme spatial. La Chine dépense des milliards pour devenir une importante puissance spatiale. Le Royaume-Uni, le Japon et le Brésil ont restructuré la façon de gouverner leurs programmes spatiaux pour mieux poursuivre leurs priorités nationales. Des dizaines d'autres pays, parmi lesquels Israël, l'Inde, l'Iran, la Corée du Sud, l'Indonésie, l'Ukraine, la Turquie et l'Australie, ont lancé leurs propres satellites ou créé leurs premiers programmes spatiaux nationaux.

Parallèlement à l'augmentation du nombre de nations présentes dans l'espace, on observe un intérêt pour la collaboration internationale. Celle-ci permet aux pays participants de se partager les principaux risques, coûts et avantages liés au développement, à la fabrication et à l'exploitation d'actifs spatiaux, que ce soit pour la prestation de services publics, à des fins d'exploration ou à des fins scientifiques. Les efforts de collaboration ont également été stimulés par la nécessité de gérer un environnement spatial opérationnel de plus en plus encombré.

Étant donné le nombre d'applications satellitaires utilisées pour fournir des services publics et appuyer les opérations militaires, l'activité spatiale demeure principalement financée par des fonds publics. Néanmoins, la croissance de l'activité du secteur privé constitue une tendance importante au sein de l'industrie spatiale mondiale. La construction et l'exploitation de satellites pour les besoins des télécommunications sont depuis longtemps commercialement viables. On a toutefois assisté, au cours des dernières années, à une hausse du nombre d'applications satellitaires pour lesquelles les entreprises privées et les citoyens sont prêts à payer — particulièrement dans les domaines de la télédétection, de la cartographie et de la navigation — et au développement de petits satellites qui réduisent considérablement le coût d'entrée dans l'espace pour les entreprises privées.

[traduction] « L'espace commercial […] évoque un paradigme qui gagne du terrain aux États-Unis et dans le reste du monde. Cette expression, aussi désignée par le terme nouvel espace, renvoie à l'élargissement du champ d'action des entreprises et industries spatiales au-delà de la sphère traditionnelle des activités spatiales gouvernementales pour développer des technologies de vols spatiaux beaucoup moins chères et ouvrir de nouveaux marchés qui tirent parti des possibilités intéressantes offertes par ce type de vols. Parallèlement à cette nouvelle tendance, un nombre en forte croissance de petites et moyennes entreprises aérospatiales relativement nouvelles s'attachent à limiter autant que possible leurs frais généraux et à rationaliser leurs activités pour réduire considérablement le coût des technologies permettant l'accès à l'espace et l'exercice d'activités spatiales, et préconisent des politiques progressistes pour stimuler la croissance de l'industrie.

[…] L'espace commercial ou le nouvel espace ne fait pas nécessairement référence aux nouvelles technologies, mais plutôt aux nouvelles applications, aux nouveaux marchés et aux façons non traditionnelles de financer et de mener les activités spatiales, de même qu'à l'émergence de nombreuses petites entreprises qui cherchent à mener ces activités de manière concurrentielle. »

Canadian Space Commerce Association, Fostering Innovation, Creating New Markets: Novel Approaches to Space Policy and Programs, mémoire présenté dans le cadre de l'Examen de l'aérospatiale.

Ces dernières années, on a également assisté à l'établissement d'entreprises privées de lancement — en partie en réponse aux efforts déployés par la NASA pour impartir la livraison de cargaisons et de transport d'équipages en orbite basse — et à l'arrivée d'investisseurs prêts à se risquer dans le tourisme spatial et l'exploitation minière dans l'espace. En plus de s'adonner à des activités spatiales lucratives, les entreprises privées commercialisent de plus en plus les technologies spatiales pour des applications non spatiales dans des domaines comme la gestion des ressources naturelles et la médecine.

Ces tendances soulignent l'importance croissante de l'activité spatiale et laissent entrevoir les défis auxquels fait face le Canada ainsi que les possibilités qui se présentent.