Volume 1 : Au-delà de l’horizon : les intérêts et l’avenir du Canada dans l’aérospatiale – Novembre 2012

Partie 3

Analyse et recommandations

Ce volume porte sur le secteur de l'aérospatiale, tandis que le volume complémentaire, intitulé Vers de nouveaux sommets : les intérêts et l'avenir du Canada dans l'espace, est consacré au secteur spatial. Toutefois, nombre de recommandations formulées dans ce volume seront utiles aux entreprises qui conçoivent et produisent des produits et services spatiaux ainsi qu'aux professeurs et aux chercheurs qui étudient l'espace ou enseignent dans le domaine.

Les recommandations de ce volume qui s'appliquent au moins en partie au secteur spatial sont aussi énoncées dans le volume complémentaire. Dans les cas où la pertinence est particulièrement marquée, le secteur spatial est mentionné au même titre que l'aérospatiale dans les chapitres suivants.

Chapitre 3.1

Développer les technologies de l'avenir

La vérité fondamentale concernant l'industrie aérospatiale est simple : l'industrie repose sur l'innovation à tous les égards. La supériorité technologique, depuis la conception des produits jusqu'aux procédés de fabrication, est essentielle au succès des entreprises et du secteur dans son ensemble.

Afin d'assurer et d'améliorer sa position concurrentielle au cours des prochaines années, l'industrie aérospatiale canadienne doit être à l'avant-garde de l'invention, du développement, de la fabrication et du marketing des technologies de l'avenir. Pour ce faire, elle doit privilégier une recherche rigoureuse et originale qui sous-tend l'innovation.

L'instauration de conditions qui favorisent et accélèrent l'innovation nécessite la concertation des efforts de l'industrie, des établissements de recherche et des gouvernements. Ils sont tous parties prenantes de la solution. Si les entreprises et les chercheurs n'y mettent pas du leur, les politiques et les programmes seront sans effet.

Au chapitre de l'intensité de la recherche, l'industrie canadienne de fabrication aérospatiale se situe actuellement en milieu de peloton parmi les grandes puissances aérospatiales. Le Groupe de travail sur le développement, la démonstration et la commercialisation de la technologie a souligné l'urgence non seulement de redoubler d'efforts, mais aussi de concentrer la recherche dans les domaines où les retombées possibles pour l'industrie et le pays sont les plus grandes.

Le plus important programme d'appui à l'innovation propre au secteur de l'aérospatiale est l'Initiative stratégique pour l'aérospatiale et la défense (ISAD), qui accorde des contributions remboursables à des entreprises spécialisées dans l'aérospatiale, l'espace, la défense et la sécurité. Depuis sa création en 2007, l'ISAD a autorisé des contributions totalisant 825 millions de dollars en appui à 25 projets, et versé 405 millionsNote 4. Les demandes présentées à l'ISAD doivent décrire les objectifs du projet de recherche proposé et fournir un plan de mise en œuvre détaillé. Les demandes sont évaluées en fonction de critères tels que la faisabilité technologique du projet, les compétences en gestion du demandeur, sa capacité financière et les retombées globales pour l'économie canadienne. De façon générale, les contributions versées par l'ISAD représentent 30 % des coûts admissibles du projet, et le remboursement s'échelonne sur 15 ans. Les dispositions usuelles relatives au remboursement peuvent être inconditionnelles ou conditionnelles aux revenus bruts du demandeur.

Outre l'ISAD, plusieurs programmes et initiatives plus modestes aident les entreprises aérospatiales à mener des activités de R-D préconcurrentielles :

- Par l'entremise de ses cinq laboratoires, le Conseil national de recherches Canada (CNRC) Aérospatiale travaille avec l'industrie et les universités au développement de produits et de services. Il gère un budget annuel de 58 millions de dollars, dont 34 millions en provenance du gouvernement fédéral et 24 millions des partenaires industriels. En outre, le Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI) du CNRC aide les petites et moyennes entreprises (PME) à renforcer leur capacité d'innovation et à développer des technologies commercialisables au Canada et à l'étranger. Il offre des conseils techniques, une aide à la gestion, du financement et des possibilités de réseautage. Le PARI verse environ 24 millions de dollars par an à l'appui de projets liés à l'aérospatiale.

- Le Groupement Aéronautique de Recherche et Développement en eNvironnement (GARDN) finance des projets de recherche collaborative visant à réduire l'empreinte environnementale de l'aviation. Le programme, établi dans le cadre des Réseaux de centres d'excellence dirigés par l'entreprise, a obtenu du gouvernement fédéral environ 3,25 millions de dollars par an de 2009 à 2013, et un montant similaire des partenaires industriels.

- Le Programme de professeurs-chercheurs industriels et le Programme de subventions de recherche et développement coopérative du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) sont des programmes auxquels font largement appel les entreprises de l'aérospatiale pour les projets de recherche menés en collaboration avec les universités. Grâce à ces projets, les étudiants reçoivent une formation en tant que futurs employés potentiels, tandis que les entreprises ont accès à l'expertise et à l'équipement mis à leur disposition au sein des établissements d'enseignement supérieur. En 2011-2012, le CRSNG a versé environ 20 millions de dollars à l'appui de la recherche en aérospatiale, un montant qui croît d'année en année en raison de la hausse de la demande de l'industrie.

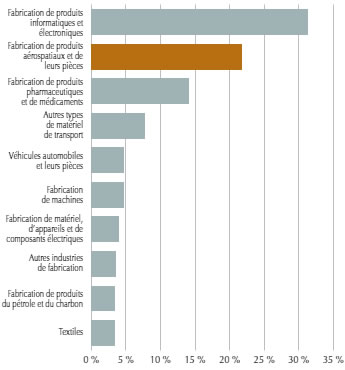

Figure 15 : Les 10 industries ayant la plus forte intensité de recherche au Canada, 2011

Intensité de la R-D

Source : Fondé sur des données de Statistique Canada.Note : Pour calculer l'intensité de la R-D, on divise les dépenses en R-D de chaque industrie au Canada par le produit intérieur brut de cette industrie.R-D = recherche-développement - Technologies du développement durable Canada (TDDC) appuie le développement de technologies propres. Ce programme, qui s'adresse principalement aux PME, accorde une aide financière d'environ 9,5 millions par an au secteur de l'aérospatiale.

- Le Programme canadien de commercialisation des innovations (PCCI) aide les entreprises canadiennes à faire passer les nouveaux produits et services du laboratoire au marché en accordant des contrats gouvernementaux à des sociétés ayant des innovations pré-commerciales, en mettant ces innovations à l'essai dans le contexte des activités fédérales et en offrant une rétroaction que les sociétés peuvent utiliser aux fins de la commercialisation. Géré par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, le PCCI a été lancé en 2010 en tant que projet pilote avec un budget de 40 millions de dollars sur deux ans. Dans son budget de 2012, le gouvernement a annoncé que le financement du programme serait désormais permanent et se chiffrerait à 95 millions de dollars sur trois ans à compter de 2013-2014, puis à 40 millions par an par la suite.

Enfin, à l'instar de toutes les autres entreprises canadiennes, celles de l'industrie aérospatiale peuvent récupérer une partie des coûts de R-D grâce au programme d'encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE). À la suite des recommandations de l'Examen du soutien fédéral de la recherche-développementNote 5, les règles régissant le programme RS&DE ont été resserrées dans le budget de 2012, afin de dégager des fonds pour offrir des formes plus directes d'aide à la R-D. À cette fin, le budget du PARI a été doublé, et un montant de 100 millions de dollars a été investi à l'appui des activités de capital de risque de la Banque de développement du Canada. Aucun de ces programmes ne s'adresse à un secteur en particulier, mais les entreprises aérospatiales peuvent y avoir recours, et elles ne s'en privent pas.

Les efforts déployés par le gouvernement fédéral pour promouvoir la recherche, le développement et l'innovation en aérospatiale sont modestes par rapport à ceux d'autres pays, mais ils ont grandement contribué à la compétitivité du secteur. Il existe plusieurs exemples de succès technologiques et commerciaux ayant été facilités par ces programmes — parfois en concertation avec des investissements des gouvernements provinciaux —, notamment :

- le développement de technologies qui ont été intégrées dans les moteurs de pointe de Pratt & Whitney Canada utilisés dans des applications couvrant divers appareils, notamment le White Knight Two de Virgin Galactic, conçu pour transporter un vaisseau spatial commercial à haute altitude en vue son lancement dans l'espace;

- le développement par Héroux-Devtek du train d'atterrissage pour les avions d'affaires à réaction Learjet 85 de Bombardier et Legacy 450 et 500 d'Embraer, qui ciblent le segment de marché des avions d'affaires à réaction de taille moyenne;

- le projet Phoenix de CAE, l'une des initiatives de R-D les plus importantes de l'histoire de cette entreprise, projet qui a ouvert la voie à de nouvelles gammes de simulateurs de vol avant-gardistes qui ont consolidé la position dominante de CAE dans le marché mondial de la formation sur simulateur.

De telles réalisations auraient été beaucoup plus difficiles, et n'auraient peut-être pas eu lieu au Canada, sans l'appui et le partage des risques offerts par le gouvernement. Mais comme la conjoncture évolue, les politiques et les programmes doivent également évoluer.

Recommandation no 1 : L'aérospatiale et l'espace reconnues comme une priorité en sciences et en technologie

La Stratégie des sciences et de la technologie (S-T) du gouvernement du Canada, publiée en 2007, a défini quatre secteurs stratégiques d'intérêt national dans une perspective sociale et économique : sciences et technologies de l'environnement, ressources naturelles et énergie, sciences et technologies de la santé et sciences de la vie connexes, et technologies de l'information et des communications. Ces secteurs bénéficient de ressources supplémentaires et d'une plus grande attention en ce qui a trait aux orientations stratégiques, notamment grâce aux subventions de projets stratégiques et de réseaux stratégiques du CRSNG, qui appuient la recherche et la formation.

Malgré sa position parmi les chefs de file mondiaux en aérospatiale et en dépit du rôle primordial des aéronefs sur les plans économique, social et de la sécurité dans un pays où la population est dispersée sur un vaste territoire, le Canada va moins loin que d'autres puissances aérospatiales pour reconnaître l'importance stratégique nationale du secteur.

En ajoutant l'aérospatiale et l'espace pour en faire le cinquième secteur stratégique, le gouvernement enverra un message clé quant à l'importance du secteur pour le Canada et à l'engagement du gouvernement à assurer sa compétitivité à long terme. Ce geste a une valeur à la fois au niveau symbolique et pour donner une certaine orientation aux administrateurs des programmes de financement d'application générale, par exemple les programmes de subventions du CRSNG et le PARI du CNRC.

Recommandation no 2 : Une liste des technologies aérospatiales prioritaires

Compte tenu de la concurrence de plus en plus vive sur le marché mondial et de l'investissement considérable en temps et en argent nécessaire pour développer des innovations dans le domaine, il est important — en plus de faire de l'aérospatiale une priorité en S-T — de veiller à ce que les politiques et les programmes publics mettent l'accent sur les technologies aérospatiales offrant le potentiel à long terme le plus intéressant.

Les entreprises aérospatiales et les chercheurs mettent déjà au point des solutions en réponse à certains défis auxquels le Canada se heurte en s'efforçant de créer de la richesse, d'assurer la sécurité nationale, de fournir des services publics essentiels, de réduire les émissions et de protéger l'environnement. Il existe des opportunités particulières lorsqu'on observe une convergence entre les outils essentiels à l'avenir du Canada, une hausse de la demande sur le marché mondial et les technologies et produits conçus et testés par les entreprises et les chercheurs canadiens.

Il faudrait concentrer les efforts dans ces domaines. Autrement, l'aide sera saupoudrée sur un large éventail d'initiatives ayant, dans de nombreux cas, peu de chances de succès sur la scène mondiale. Il est beaucoup plus logique de privilégier les technologies où l'industrie canadienne peut mettre à profit ses avantages comparatifs et se tailler une place parmi les chefs de file mondiaux.

Cela dit, cette convergence des efforts ne peut être absolue. Une approche trop normative et détaillée à l'égard des technologies prioritaires risque de priver de tout appui certaines possibilités prometteuses simplement parce qu'elles relèvent de domaines qui ont échappé à l'attention au moment où les priorités ont été déterminées.

L'objectif devrait être de trouver un juste milieu entre, d'une part, une approche mal ciblée qui éparpille les efforts et dissipe les impacts et, d'autre part, une approche trop prescriptive selon laquelle les gouvernements tentent de choisir les gagnants parmi des produits et des entreprises spécifiques.

Pour atteindre un juste équilibre, la liste devrait être de haut niveau et inclure un nombre limité de technologies prioritaires. Si elle prévoit plus de 10 technologies, on peut conclure qu'il n'y a pas de véritables priorités.

La liste devrait être dressée à partir d'avis formulés par un réseau de spécialistes de l'industrie, du milieu académique et des gouvernements de toutes les régions du pays. Compte tenu des objectifs et du long délai de développement des technologies aérospatiales, cette liste devrait être relativement stable au fil du temps, mais il faudrait l'examiner et l'ajuster chaque année pour qu'elle demeure pertinente et efficace.

Afin de s'assurer que les priorités contribuent à maximiser la compétitivité du secteur de l'aérospatiale, elles devraient refléter le point de convergence de domaines où :

- l'industrie aérospatiale canadienne et le milieu de la recherche possèdent un avantage concurrentiel grâce aux atouts technologiques existants ou aux avantages naturels découlant de facteurs tels que les caractéristiques géographiques du Canada;

- les gouvernements canadiens devraient avoir des besoins en matière de politique publique et d'approvisionnement, ce qui crée un marché naturel;

- la demande intérieure et la demande mondiale en général devraient se maintenir à un niveau élevé, voire croître.

À la lumière de la demande actuelle et prévue sur le marché mondial de l'aérospatiale, on peut s'attendre à ce que la nécessité d'améliorer l'efficacité des aéronefs et de réduire la consommation de carburant ainsi que les répercussions environnementales ait une influence appréciable sur la liste des technologies prioritaires.

Cette liste, de même que les priorités établies pour le Programme spatial canadien conformément à la recommandation no 1 formulée dans le volume complémentaire, devrait guider les décisions concernant le financement de la R-D et les politiques de retombées industrielles. Il ne faudrait pas exclure systématiquement les propositions relevant des domaines non couverts par la liste, mais elles devraient satisfaire à des critères beaucoup plus exigeants en ce qui a trait au potentiel transformationnel et commercial.

Recommandation no 3 : Un programme de démonstration de technologie

Le développement technologique requiert un progrès systémique à partir de principes et de concepts, en passant par des essais et le perfectionnement, jusqu'au point où la nouvelle technologie est prête à être commercialisée. L'industrie, les chercheurs et les gouvernements décrivent souvent ce processus en invoquant neuf « niveaux de maturité technologique » (NMT) regroupés en trois grandes étapes : la recherche fondamentale et appliquée; la démonstration de technologie, qui sert à prouver la viabilité d'une technologie par voie d'essais et d'adaptation; ainsi que le développement et la commercialisation de produits. Pour aider l'industrie à mener la recherche nécessaire afin de rester à la fine pointe de l'innovation, les politiques et les programmes publics doivent couvrir d'une manière raisonnable toutes ces étapes.

Le rôle de la démonstration de technologie dans le développement des aéronefs

À la première étape du développement technologique, on étudie les concepts et principes de base, souvent en collaboration avec des universités ou des établissements de recherche. On commence à définir les applications pratiques de la technologie et on mène des études en laboratoire pour valider les nouveaux concepts.

À la deuxième étape, celle de la démonstration de technologie, on fait graduellement passer la nouvelle technologie en dehors du laboratoire pour la tester et la valider dans des conditions de plus en plus réalistes, par exemple en la soumettant à des températures extrêmes, à de fortes vibrations ou à un impact soudain. Il s'agit d'un processus essentiel pour avoir l'assurance que la nouvelle technologie convient à l'utilisation à laquelle elle est destinée et qu'elle n'est pas incompatible avec d'autres composants ou systèmes de l'aéronef.

La démonstration de technologie implique une progression dans l'environnement d'essai. La nouvelle technologie est d'abord validée dans un environnement simulé, par exemple un hangar ou une soufflerie, avant d'être évaluée au cours d'essais en vol à bord d'un aéronef. La démonstration implique aussi un accroissement de la complexité des systèmes. La technologie est d'abord soumise à des essais en isolation, un processus à petite échelle que peut souvent gérer l'entreprise innovante. Mais la technologie est éventuellement testée à l'intérieur d'un système entier (p. ex. un moteur, un train d'atterrissage ou une aile) — en même temps que de nouvelles technologies fabriquées par d'autres d'entreprises qui doivent aussi faire l'objet d'essais — avant d'être finalement intégrée dans l'aéronef d'essai. Ces démonstrations à grande échelle sont des activités complexes qui prennent beaucoup de temps et qui nécessitent de l'équipement, des installations et des chercheurs spécialisés. C'est pourquoi elles sont presque toujours menées dans le cadre d'une collaboration entre plusieurs entreprises, universités et établissements de recherche.

Étant donné la réglementation stricte régissant la sécurité des aéronefs, l'étape de démonstration se déroule sous étroite surveillance à l'aide d'instruments de mesure précis et nécessite une documentation détaillée des résultats. Cette étape peut durer plusieurs années.

C'est uniquement une fois l'étape de la démonstration menée à bien que la technologie peut passer à la troisième étape, qui consiste à homologuer le produit final en vue de son exploitation et de sa commercialisation.

Les trois étapes du développement de la technologie

fondamentale

et appliquée

de technologie —

« vallée de la mort »

produits et

commercialisation

Les programmes fédéraux actuels auxquels a accès le secteur de l'aérospatiale offrent un niveau de soutien adéquat aux premiers et aux derniers NMT ainsi que pour la démonstration de technologie à petite échelle à l'aide d'initiatives comme TDDC et le GARDN, tous deux dotés d'un financement temporaire. Toutefois, les programmes existants ne répondent pas aux besoins en matière de démonstration de technologie pour les grands projets. Cette lacune pose problème étant donné les coûts élevés liés à la démonstration, la complexité des technologies et le risque potentiellement élevé assumé par les entreprises innovantes, compte tenu du fait que les technologies n'ont pas encore été éprouvées. Même si une technologie possède un potentiel commercial manifeste, il est possible qu'elle ne génère aucune rentrée de fonds avant des annéesNote 6. De plus, la démonstration de technologie nécessite souvent une collaboration à l'échelle de l'industrie : par exemple, on ne peut complètement évaluer un nouveau train d'atterrissage sans le tester sur un avion.

Parmi les puissances aérospatiales, le Canada se démarque par son manque de soutien à cette étape cruciale du développement de nouvelles technologies. Au sein de l'industrie, la démonstration de technologie est reconnue comme la « vallée de la mort », c'est-à-dire l'étape où l'on abandonne souvent les innovations faute de capitaux pour les tester. Cela constitue une lacune structurelle qui nuit à la performance de l'industrie aérospatiale canadienne et un aspect où le gouvernement peut jouer un rôle utile en débloquant les innovations dans l'intérêt du secteur et de l'économie dans son ensemble.

Initiative technologique conjointe Clean Sky de l'Union européenne

L'Union européenne finance des démonstrations de technologies aéronautiques en vertu de son Initiative technologique conjointe Clean Sky, qui appuie le développement de technologies novatrices pour atteindre des objectifs précis en matière de réduction du bruit et des émissions des aéronefs. Le programme est articulé autour de six démonstrateurs de technologies intégrés qui mettent l'accent sur des sujets de recherche différents :

- aéronefs à voilure fixe intelligents

- avions de transport régional verts;

- aéronefs à voilure tournante verts;

- systèmes pour une exploitation respectueuse de l'environnement;

- moteurs durables et verts;

- conception écologique.

Clean Sky est l'un des programmes de recherche européens les plus importants de tous les temps. Son budget de 1,6 milliard d'euros (environ 2 milliards de dollars) sur sept ans est financé à parts égales par la Commission européenne et l'industrie. Le financement public couvre jusqu'à 50 % des coûts de démonstration de technologie et est entièrement non remboursable.

Le nouveau programme devrait mettre l'accent sur la démonstration de technologie à grande échelle à laquelle participe au moins un FEO et/ou un intégrateur de niveau 1, au moins une université ou un établissement de recherche et au moins un petit fournisseur. Son financement devrait se chiffrer à 45 millions de dollars par an, obtenu en réaffectant 20 millions à même l'enveloppe de financement de l'ISAD et 25 millions à partir des économies réalisées grâce au resserrement des critères d'admissibilité pour la RS&DE. L'aide financière devrait couvrir jusqu'à la moitié des coûts d'un projet et prendre la forme de contributions non remboursables. Il faudrait examiner attentivement les modalités du programme pour s'assurer qu'elles respectent les règles commerciales internationales.

Le programme de démonstration de technologie entraînera plusieurs avantages importants. Tout d'abord, il accélérera le développement de la technologie et en réduira les coûts parce que plusieurs entreprises participantes pourront faire la démonstration de leurs technologies en même temps. Deuxièmement, le programme accroîtra la diffusion des connaissances, car tous les partenaires du projet collaboratif partageront leur expertise et auront accès à la propriété intellectuelle en découlant. Troisièmement, il appuiera le développement de fournisseurs, car les petites entreprises participantes auront de fortes chances d'être retenues pour l'étape de la production. Enfin, il pourra favoriser l'émergence d'intégrateurs de systèmes de niveau 1 — point relativement faible du secteur canadien de l'aérospatiale — puisque la démonstration à grande échelle nécessite l'intégration de nombreuses technologies et la coordination des activités et des ressources de nombreux participants.

En plus de créer un programme pour la démonstration de technologie à grande échelle, il faudrait envisager de maintenir le niveau de financement actuel d'initiatives comme TDDC et le GARDN, qui appuient la démonstration de la technologie à petite échelle.

Recommandation no 4 : Améliorations à l'ISAD

L'ISAD est un programme clé ayant des objectifs stratégiques importants et clairement définis. L'expérience montre, cependant, que ses modalités comportent plusieurs limites qui ont réduit sa valeur en tant que facilitateur du type d'innovation requise pour assurer de façon durable la compétitivité des industries aérospatiale et spatiale canadiennes. Étant donné l'ampleur des investissements des autres pays dans la R-D aérospatiale et spatiale et leur détermination sur ce front, il faudrait corriger ces limites.

Les modalités actuelles de l'ISAD comportent trois grandes lacunes :

- Les modalités de remboursement sont déterminées en fonction de la situation financière générale de l'entreprise et non selon le succès du projet financé. Comme en fait état le rapport du Groupe de travail sur le développement, la démonstration et la commercialisation de la technologie, il existe une perception au sein de l'industrie que les modalités de financement de l'ISAD suivent les taux d'intérêt en vigueur, ce qui fait du programme une version publique des prêts conventionnels. On peut débattre de cette interprétation, mais elle soulève des questions concernant les modalités de financement qui permettent le mieux d'appuyer l'innovation à risque élevé.

- Elles n'encouragent guère la collaboration entre différentes entreprises et les chercheurs, si bien que la plus grande partie du financement offert par l'ISAD est accordée à des entreprises individuelles et non à des consortiums.

- Elles limitent l'utilisation à l'extérieur du pays de la propriété intellectuelle générée grâce à la R-D financée par l'ISAD. Ces contraintes visent à donner l'assurance que l'investissement de fonds publics créera des emplois pour les Canadiens, ce qui semble assez raisonnable à première vue. Par contre, elles comportent des inconvénients pour une industrie qui fait partie de chaînes d'approvisionnement mondiales et dont les membres incluent plusieurs filiales importantes d'entreprises ayant leur siège social à l'étranger. Si ces contraintes sont trop rigides, elles peuvent miner la position concurrentielle des entreprises canadiennes et réduire la valeur des progrès technologiques en termes de leur capacité à créer de la richesse pour l'économie canadienne.

Premièrement, le financement accordé par l'ISAD devrait être davantage axé sur le partage des risques. Lorsque l'ISAD appuie une innovation en particulier, l'échéance du remboursement au trésor public et le taux applicable devraient être déterminés en fonction des revenus générés par l'innovation visée et non par la performance financière de l'entreprise dans son ensemble. Cette approche met l'accent plus directement sur une technologie en particulier et sur son développement, comparativement à un prêt commercial aux sociétés pour lequel l'emprunteur se qualifie grâce à une technologie particulière. Les marchés du crédit aux entreprises sont bien développés et il n'est pas certain que l'ISAD, sous sa forme actuelle, apporte vraiment une valeur ajoutée au financement déjà offert sur le marché.

Deuxièmement, les critères à respecter pour recevoir une aide de l'ISAD devraient comporter davantage de mesures favorisant la collaboration entre les entreprises ainsi qu'entre l'industrie et le milieu académique, en prévoyant que chaque participant à un projet financé aura le droit d'utiliser la propriété intellectuelle qui en découle pour faire progresser ses activités de recherche et ses efforts commerciaux. Comme en fait état la Stratégie des sciences et de la technologie du gouvernement, il convient de soutenir la collaboration, car elle permet généralement de produire en moins de temps des innovations plus substantielles grâce à la synergie entre l'infrastructure et l'expertise des différents acteurs. En outre, le partage de la propriété intellectuelle multiplie les retombées économiques découlant de la recherche concertée, car les innovations sont adaptées et appliquées à un large éventail de domaines.

« Le gouvernement du Canada soutiendra les collaborations en [sciences et technologie] entre le milieu des affaires, le milieu universitaire et le secteur public, et ce, au pays et à l'étranger. Les partenariats sont essentiels pour transformer les efforts du Canada en réussites de classe internationale et pour accélérer le rythme des découvertes et de la commercialisation au Canada. Grâce aux partenariats, les capacités, les intérêts et les ressources des diverses et différentes parties peuvent être mis en commun pour produire de meilleurs résultats. »

Réaliser le potentiel des sciences et de la technologie au profit du Canada, 2007, p. 12.

Enfin, il faudrait assouplir certaines restrictions imposées quant à l'utilisation à l'extérieur du pays de la propriété intellectuelle issue de la recherche financée par l'ISAD. Certaines mesures sont appropriées pour favoriser des retombées directes à l'avantage des Canadiens, mais elles doivent être mieux adaptées aux réalités de la production et des marchés mondiaux. Les administrateurs de l'ISAD ont déjà de la latitude pour assouplir au cas par cas les restrictions relatives à la propriété intellectuelle, mais cela n'est pas suffisant. En effet, une telle pratique pourrait entraîner un traitement non uniforme, et les dispositions générales du programme pourraient décourager les entreprises de présenter une demande, parce qu'elles ne savent pas qu'il est possible de personnaliser les approches ou qu'elles veulent éviter les tracas liés aux procédures. Une formulation plus souple doit être inscrite directement dans les modalités de l'ISAD.

Recommandation no 5 : Une initiative nationale pour renforcer la collaboration

Comme en fait état la recommandation précédente, les approches de R-D collaborative donnent en règle générale de meilleurs résultats, tant pour les participants que pour l'économie. C'est particulièrement vrai dans le cas d'une industrie comme l'aérospatiale, où la R-D entraîne des coûts élevés et s'échelonne sur une longue période. Mais la collaboration exige souvent un effort particulier : les structures et les cultures organisationnelles encouragent généralement la coopération interne plutôt qu'une collaboration transcendant les limites des entreprises ou des établissements.

Les initiatives principalement vouées à encourager la collaboration peuvent aider à surmonter les effets de ce cloisonnement et favoriser une R-D plus rapide et plus pertinente. Le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) en est un très bon exemple. Il regroupe des entreprises et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour discuter des nouveaux besoins technologiques et mettre sur pied des projets de recherche ouverte et collaborative ainsi que de la formation pour y répondre.

En 10 ans, le CRIAQ a prouvé sa valeur comme mécanisme pour améliorer la communication et combler les lacunes d'information entre les entreprises et les chercheurs. Il en a résulté une accélération de l'innovation et un meilleur appariement des activités de recherche et de formation avec les besoins concrets de l'industrie. Le CRIAQ compte actuellement 50 entreprises, dont plus de 35 PME, ainsi que plus de 21 établissements d'enseignement supérieur et de recherche du Québec et d'autres provinces.

Le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ)

Le CRIAQ a facilité de nombreux projets de recherche collaborative précompétitive dont les résultats ont, à terme, été transférables à l'industrie. Les étudiants d'universités canadiennes bénéficient également de la possibilité de travailler à ces projets de recherche novateurs.

Dans un de ces projets, trois entreprises (Bombardier, Bell Helicopter et Delastek), trois universités (McGill, Concordia et l'Université de la Colombie-Britannique), le Conseil national de recherches du Canada et le Centre de développement des composites du Québec ont entrepris une recherche sur la performance et les coûts de production reliés à la fabrication de structures d'aéronefs en matériaux composites. Les résultats ont été utilisés dans la conception et le développement de l'avion Learjet 85 de Bombardier et font également l'objet d'une évaluation par Bell Helicopter pour l'inclusion dans certains composants structuraux et dans de futures plateformes. Par ailleurs, un prototype d'outil fabriqué par Bell Helicopter est présentement utilisé par Delastek pour des essais de démonstration.

Chaque projet appuyé par le CRIAQ mobilise au moins deux entreprises, qui apportent une contribution financière, et deux partenaires de recherche. À l'heure actuelle, plus de 100 projets sont en préparation, en cours ou terminés, dont 18 collaborations internationales.

Le CRIAQ reçoit des fonds du gouvernement du Québec pour financer ses activités courantes et les projets de recherche. L'aide fédérale dont il bénéficie actuellement provient du CRSNG, et vise des projets spécifiques. Sous sa forme actuelle, le CRIAQ est en grande partie, mais non exclusivement, centré sur le secteur québécois de l'aérospatiale. Si l'on étendait à l'échelle du secteur canadien un modèle inspiré du CRIAQ, les organisations participantes obtiendraient un avantage concurrentiel, et l'économie dans son ensemble bénéficierait de l'activité ainsi stimulée.

Plusieurs options s'offrent au gouvernement pour donner suite à cette recommandation : fournir au CRIAQ les ressources permettant de couvrir les dépenses de fonctionnement nécessaires pour étendre ses activités à l'échelle du pays, élargir le mandat d'initiatives existantes comme le GARDN, ou créer un programme distinct pour compléter le CRIAQ dans d'autres régions du pays. Le choix entre ces options devrait prendre en compte l'avis du gouvernement du Québec et des autres administrations provinciales, de l'industrie et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Quelle que soit la solution retenue, l'aide fédérale devrait être conditionnelle à la contribution des autres ordres de gouvernement et des organisations participantes — comme c'est actuellement le cas pour le CRIAQ — et cette aide devrait y être réaffectée à même l'enveloppe de financement de l'ISAD. Les fonds fédéraux nécessaires pour appuyer les dépenses de fonctionnement seraient probablement de l'ordre de 2 millions de dollars par an.

Recommandation no 6 : Simplification des procédures de demande et de présentation de rapports

Les entreprises qui souhaitent bénéficier d'un programme de financement gouvernemental doivent remplir une demande. Lorsque ces entreprises reçoivent de l'aide, elles sont tenues de rendre compte de l'utilisation des fonds. Ces procédures administratives sont, bien entendu, appropriées et nécessaires pour donner l'assurance que l'affectation et l'utilisation des fonds publics sont conformes aux objectifs stratégiques. Par contre, lorsque les mesures de protection et de reddition de comptes créent un fardeau administratif tellement lourd que les petites entreprises ne se donnent même pas la peine de demander l'aide — comme cela semble se produire en particulier pour l'ISAD —, les conséquences involontaires de processus bien intentionnés deviennent problématiques.

Les politiques et les programmes publics ne devraient pas privilégier des entreprises d'une taille précise. Par contre, ils ne devraient pas non plus désavantager les petites entreprises en imposant des exigences administratives définies à l'intention des grandes entreprises en quête d'une aide plus importante.

Cette démarche de simplification et de rationalisation devrait inciter davantage de petites entreprises à participer aux programmes, ce qui les aidera à commercialiser de nouvelles idées et à faire face à la pression concurrentielle. En outre, elle devrait réduire, voire éliminer, la nécessité pour les petites entreprises possédant une capacité limitée d'obtenir l'aide d'intermédiaires. Ces intermédiaires se font payer pour préparer les documents de demande, et leur participation peut affaiblir l'incidence et la crédibilité des programmes de financement.

Notes

- 4 Données de l'Office des technologies industrielles d'Industrie Canada, en date du 30 septembre 2012. (Retour à la référence de note en bas de page 4)

- 5 Examen du soutien fédéral de la recherche-développement, Innovation Canada : Le pouvoir d'agir, Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2011. (Retour à la référence de note en bas de page 5)

- 6 Jeff Xi, A Research Assessment Report on Integrated Technology Demonstration and the Role of Public Policy, Ryerson Institute for Aerospace Design and Innovation, rapport de recherche commandé dans le cadre de l'Examen de l'aérospatiale, juillet 2012. (Retour à la référence de note en bas de page 6)